セラモグラフィック 作品集

第38回セラミックスに関する顕微鏡写真展

|

|

|---|

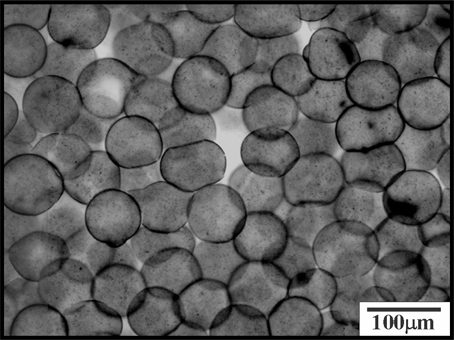

タイトル セラミックスものづくりの「万能細胞」 セラミックス顆粒・成形体の内部構造観察法である浸液透光法(Liquid Immersion Method)では、 浸液の屈折率が素材のそれと近づきすぎると、右の様に透光性が増すため見え難くなる。 そこで、新たに微分干渉法(Differential interference contrast microscope:DIC)を浸液透光法と 組合せる(DIC-LIM)を開発した。同方法を用いると、屈折率差が僅かでも明瞭な画像を得ることができる。 微分干渉法(DIC)では、周囲の媒質と試料との僅かな屈折率差に起因して位相差が生じ、コントラスト が強調されることが特徴的である。微分干渉法は、ノルマルスキー法とも呼ばれ、生物分野ではしばしば 用いられる方法でもある。写真では、生体細胞を連想させるのような形状の顆粒の写真が得られた。 一つの顆粒の内部には、さらに小さな顆粒が存在することも新たにわかった。 顆粒は多くのセラミックス部品の原料であり、セラミックスの万能細胞とみなすこともできる。 有機物と無機物が同じような形態のユニット構造をもつことは、非常に興味深い結果ともいえる。

第30回セラミックスに関する顕微鏡写真展

セラモグラフィック賞 優秀賞

タイトル 「成形時の顆粒変形の三次元観察」

我々は独自に開発した技術により,セラミックス成形金型内の原料顆粒の充填構造やそれらの変形挙動を三次元的に観察することに成功した.セラミックス内部の粗大欠陥の多くは成形時にすでに存在すると推測されている.粗大欠陥発生の原因解明には,成形金型内での原料顆粒の未充填や個々の原料顆粒の変形挙動が重要である.ただし,成形金型内部の様子,特に顆粒充填し荷重を負荷した直後の様子はブラックボックスであった.今回新たに開発した観察手法は,粗大欠陥発生原因を解明する上で重要な鍵を握ると考えている.

本観察方法の特徴は,成形金型中で原料顆粒を特殊な樹脂により固化し,これを共焦点走査型レーザー顕微鏡で観察することである.特に次の3つの技術を用いている.①内部の様子を観察するために,セラミックスと同じ屈折率の樹脂を用いて透明化している.これは,屈折率を併せることによって界面での光の散乱が抑止される原理を使用している.②樹脂に蛍光染料を混ぜ,これをレーザー蛍光顕微鏡で観察することにより,原料顆粒間に存在する樹脂が明るく光る,いわゆる"ネガ像"を得ている.明暗から変形時の原料顆粒内の一次粒子の移動の様子までも判断できる.③観察には共焦点光学系を用いることにより,内部の特定の断面の観察が可能で,断層観察も行うことができる.

写真の試料は,スプレードライ法で作製したアルミナ原料顆粒である.アルミナの屈折率は1.77である.含浸樹脂には,ビス-4ビニールチオフェニルサルファイド(MPV樹脂,屈折率1.74,住友精化㈱製),蛍光染料には,ナイルレッドを用いた.成形圧力は2.57

MPaであり,これは,予め求めた単一顆粒の変形強度と同じ条件である.写真より,顆粒同士の接触や顆粒架橋による空隙の生成,非加圧顆粒の様子がよくわかる.

第21回セラミックスに関する顕微鏡写真展

セラモグラフィックス賞 技術部門 銀賞

タイトル 「顆粒内バインダーの表面偏析」

顆粒表面に偏析した高分子バインダーを、ヨウ素デンプン反応で着色した。

アルミナ顆粒を埋め込んだ樹脂を破断し、研磨を行い着色すると、 金属顕微鏡により”ジャガイモを輪切り”にしたような写真が撮れた。

白書の顆粒断面の表面部分に偏析したポリビニールアルコールが、 ヨウ素ヨウ化カリウム溶液にて褐色に着色した。

タイトル 「顆粒から作製した成形体の内部構造写真」

写真2で用いた顆粒を使って一軸成形により作製した成形体の内部の構造を調べるために、破断面を研磨しヨウ素ヨウ化カリウム溶液で着色したところ、編み目構造が現れた。

一軸加圧方向は上から下で、球状顆粒は潰れ横方向に広がっているのが判る。

第16回セラミックスに関する顕微鏡写真展

セラモグラフィック賞 技術部門 銀賞

タイトル 「規則的に配列したセラミックス顆粒」

成形体の微構造を制御するための基本的な技術として、 粒径を揃えた球状の顆粒を、メッシュを用いて並べ固定する方法を、 新たに開発した。写真右に現物を添付した。

雑誌「ニュートン」 v12(10) 105(1992) 転載

詳しくは

日本セラミックス協会学術論文誌 99 (11) 1163-1165 (1991)

タイトル 「顆粒密度の直接測定」

顆粒の密度を測定するために多数の粒子数を数える方法として、 顆粒を規則的に配列させ実体顕微鏡下で読みとる方法を開発した。

詳しくは

Ceramic Bulletin, 70(1) 129-131 (1991)

タイトル 「ストロンチウムフェライト顆粒の立体的断面写真」

顆粒の断面写真と言えば右の様に、

顆粒を樹脂に埋め込み後破断した平面的な写真である。

立体的な写真を撮るには・・・?

詳しくは

掲載論文

日本セラミックス協会学術論文誌 98[6] 580-84 (1990)

固相反応より合成したストロンチウムフェライトの粉体物性

最終更新日 2013・5・17

連絡先:zkato@konomi.nagaokaut.ac.jp